原罪(宗教术语)

概念定义

原罪(宗教术语)

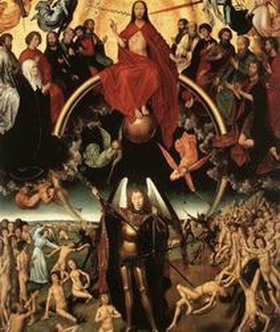

原罪(宗教术语)原罪(Original Sin)是基督教核心教义之一,指人类始祖亚当和夏娃违背上帝命令偷食禁果所犯下的罪过。这一罪性通过血脉遗传给全人类,成为人与生俱来的堕落倾向。原罪并非指具体的罪行,而是指人性中背离上帝的“罪性状态”。

圣经依据

《创世纪》记载

亚当和夏娃在伊甸园违背上帝禁令,偷吃分别善恶树的果子(《创世记》3:6),导致被逐出乐园。

上帝宣告惩罚:人类需承受劳作之苦、死亡及与神的隔绝。

《新约》阐释

保罗在《罗马书》5:12中提到:“罪通过一人进入世界,死又是从罪来的,于是死就临到所有人,因为所有人都犯了罪。”

强调基督的救赎是克服原罪的唯一途径(《罗马书》5:18-19)。

神学发展

奥古斯丁的阐释

5世纪神学家奥古斯丁系统提出原罪论,认为人类因始祖犯罪而失去自由意志的纯良状态,本性受损。

主张婴儿受洗即是为了洗净原罪。

宗教改革时期

马丁·路德和加尔文继承并强化原罪观念,认为人完全依赖神的恩典得救。

天主教特伦特会议(1546年)将原罪定为正式教义,但强调洗礼可消除原罪。

不同教派观点

| 教派 | 主要观点 |

|---|---|

| 天主教 | 原罪破坏人与神的和谐,但未完全摧毁人性;洗礼可消除原罪,但罪的影响(私欲)残留。 |

| 东正教 | 更强调“祖先的罪”而非遗传罪性,认为人类继承了死亡的后果而非具体的罪责。 |

| 新教 | 强调原罪使人完全堕落,唯有因信称义才能得救。 |

| 非基督教 | 犹太教、伊斯兰教等不承认原罪概念,认为人可通过自身行为与神和解。 |

争议与批判

哲学质疑

启蒙思想家卢梭认为人性本善,罪恶源于社会腐化而非神学原罪。

现代神学调整

部分自由派神学家将原罪解释为“人性的有限性”或“群体共犯结构”,淡化遗传罪责。

文化影响

文学艺术

但丁《神曲》、弥尔顿《失乐园》均以原罪为主题。

社会观念

西方法律中的“人性恶”预设、儿童教育中的“惩戒必要性”等受原罪观念影响。

相关概念

本罪(Actual Sin):个人实际犯下的罪行,与原罪区别。

救赎论:基督代赎人类原罪的理论。

预定论:加尔文派认为神预先选定部分人脱离原罪得救。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 博斯曼法案 下一篇 参商(剑网三剧情歌)