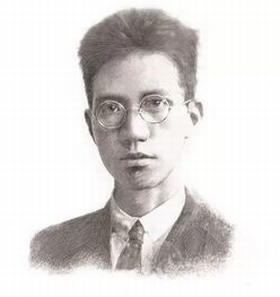

陈寅恪

人物简介

陈寅恪

陈寅恪陈寅恪(1890年7月3日-1969年10月7日),字鹤寿,江西义宁(今修水县)人,中国现代历史学家、古典文学研究家、语言学家,与吕思勉、陈垣、钱穆并称“前辈史学四大家”。他学贯中西,精通十余种语言,以“独立之精神,自由之思想”为学术信条,在魏晋南北朝史、隋唐史、佛教史、西域民族史等领域均有开创性研究。

生平经历

家世背景

出身书香门第,祖父陈宝箴为晚清维新派官员,父亲陈三立是著名诗人“同光体”代表人物。

求学经历

早年留学日本、欧洲(德国柏林大学、瑞士苏黎世大学等),后赴美国哈佛大学学习梵文和巴利文。

虽游学多国却未追求学位,以掌握知识为目的,被誉为“读书种子”。

执教生涯

1925年受聘清华国学研究院,与梁启超、王国维、赵元任并称“清华四大导师”。

抗战期间任教西南联大,后赴英国牛津大学讲学(因战争滞留香港)。

晚年任中山大学教授,目盲后仍坚持著述。

学术成就

研究领域

中古史研究:代表作《隋唐制度渊源略论稿》《唐代政治史述论稿》揭示隋唐制度与南北朝文化的关联。

佛教史考证:如《〈金刚经〉译释考》等,结合多语言文献考据佛教传播。

民族迁徙史:提出“关陇集团”概念,分析胡汉融合对历史的影响。

方法论创新

倡导“以诗证史”,从文学作品(如《元白诗笺证稿》)中挖掘历史信息。

强调“了解之同情”,要求研究者置身历史语境理解人物。

主要著作

《寒柳堂集》

《金明馆丛稿》

《柳如是别传》(晚年巨著,通过名妓柳如是的生平探讨明末清初社会变迁)

《元白诗笺证稿》

思想与精神

学术信条

提出“独立之精神,自由之思想”(《清华大学王观堂先生纪念碑铭》),成为中国现代学术精神的象征。

文化立场

主张中国文化“本根论”,认为吸收外来文化需以本土文化为基础。

晚年与影响

晚年境遇:1949年后留居大陆,在政治运动中遭受批判,仍坚持学术工作。

历史评价:被誉为“教授中的教授”,其学术思想影响深远,门生弟子包括季羡林、蒋天枢等著名学者。

纪念活动:中山大学设有“陈寅恪故居”,江西修水建有纪念馆。

轶事与名言

语言天赋:通晓梵文、巴利文、波斯文等近20种语言,授课时引证多国文献。

失明著书:晚年双目失明,凭口述完成百万字著作。

名言:“前人讲过的,我不讲;近人讲过的,我不讲;外国人讲过的,我不讲;我自己过去讲过的,也不讲。现在只讲未曾有人讲过的。”

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 陈垣(中国历史学家﹑宗教史学家、教育家) 下一篇 陈梦家