三坟五典

概念定义

三坟五典

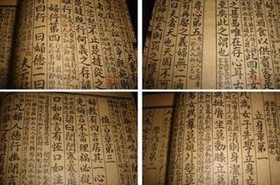

三坟五典三坟五典是中国上古时期传说中的典籍,最早见于《左传·昭公十二年》,记载为“楚左史倚相能读《三坟》《五典》”。后世将其视为中华文明最古老的文献总称,但原书早已失传,内容不可考。

三坟:相传为伏羲、神农、黄帝(三皇)之书,“坟”意为“大道”,记载帝王治国之道。

五典:相传为少昊、颛顼、帝喾、尧、舜(五帝)之书,“典”意为“常法”,记录伦理教化之规。

历史记载与文献溯源

《左传》:首次提及三坟五典,但未详述内容。

汉代孔安国《尚书序》:称三坟为“言大道”,五典为“言常道”,并认为《尚书》部分篇章源自这些典籍。

伪《古文尚书》:托名孔安国作序,进一步附会三坟五典与《尚书》的关系,但学界普遍认为系后人伪作。

争议:现代学者多认为三坟五典可能为周代史官整理的先代传说,或战国时人托古虚构。

内容推测与后世演绎

因原书失传,内容多为后人推测:

三坟:

伏羲氏《连山易》(一说为占卜术)。

神农氏《归藏易》(农业与医药知识)。

黄帝《乾坤易》(天文历法、治国方略)。

五典:

记载五帝时期的政典、礼仪、道德规范,如《尧典》《舜典》(现存《尚书》篇目可能受其影响)。

注:以上内容多出自宋明时期伪书《三坟书》(已证伪),仅供参考。

文化意义与影响

象征意义:代表华夏文明源头,体现古人对“圣王治世”的推崇。

文献学价值:虽真实性存疑,但反映了先秦至汉代对上古历史的追溯与建构。

后世引用:常与“八索九丘”并称,泛指失传的古籍(如《汉书·艺文志》)。

相关争议与学术观点

真伪之争:

传统经学认为三坟五典确为上古文献。

现代考据学派认为系战国秦汉间人伪托,无实物证据。

考古发现:

甲骨文、金文中未发现直接关联记载。

部分学者将《清华简》《上博简》等战国竹简内容与之类比,但无定论。

延伸知识

八索九丘:常与三坟五典并称,传说为古代地理、占卜书,同样失传。

《三坟书》:北宋毛渐伪作的仿古文献,内容杂糅易学与道家思想,非原始三坟。

结语

“三坟五典”作为文化符号,承载了古人对文明起源的想象,虽真实性难以考证,但其在文献史和思想史上的象征意义深远。研究需结合考古成果与严谨考据,避免附会。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 三农(农村、农业、农民) 下一篇 三纲五伦