七言律诗

定义

七言律诗

七言律诗七言律诗(简称“七律”)是中国传统诗歌的一种体裁,属于近体诗(格律诗)范畴。每首诗共八句,每句七字,全篇五十六字。要求严格遵循平仄、对仗和押韵规则,是古典诗歌中艺术性较高的一种形式。

发展历史

起源:

萌芽于南朝齐梁时期,受七言古诗和骈文影响。

初唐诗人(如杜审言、沈佺期)初步确立七律格式。

成熟:

盛唐时期,杜甫将七律推向艺术高峰,题材扩展至咏史、抒怀、写景等。

繁荣:

中晚唐李商隐、白居易等进一步完善,宋代王安石、黄庭坚等继承发展。

格律规则

字数句数:固定8句,每句7字。

平仄要求:

分“仄起式”和“平起式”两种基本格式,需遵循“对”(一联内平仄相对)和“粘”(联间平仄相粘)规则。

例如杜甫《登高》首句“风急天高猿啸哀”为仄起平收式。

押韵:

偶句押平声韵,一韵到底,不可换韵。

首句可入韵(常见)或不入韵。

对仗:

中间两联(颔联、颈联)必须对仗,首尾联可灵活。

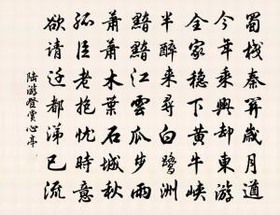

代表作品

杜甫《登高》:

“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来……”(被誉为“七律之冠”)李商隐《锦瑟》:

“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年……”(以朦胧多义著称)崔颢《黄鹤楼》:

虽部分不合平仄,但被赞为唐人七律第一。

题材与艺术特色

常见题材:

写景抒情(如刘禹锡《西塞山怀古》)

咏史怀古(如杜甫《蜀相》)

赠别唱和(如白居易《钱塘湖春行》)

艺术特点:

结构严谨,语言凝练。

善用意象和典故,意境深远。

与其他诗体区别

| 对比项 | 七言律诗 | 七言绝句 | 五言律诗 |

|---|---|---|---|

| 句数 | 8句 | 4句 | 8句 |

| 字数 | 每句7字 | 每句7字 | 每句5字 |

| 对仗 | 中两联必对 | 无硬性要求 | 中两联必对 |

文化影响

成为科举考试重要文体(如唐代“试帖诗”)。

对后世词曲、对联等文学形式产生深远影响。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。