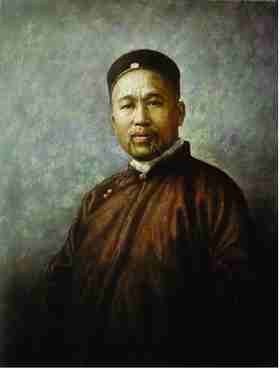

康有为

人物简介

康有为

康有为康有为(1858年3月19日-1927年3月31日),原名祖诒,字广厦,号长素,又号明夷、更生,广东南海人,世称“南海先生”。清末维新派领袖、思想家、教育家、书法家,戊戌变法(百日维新)的核心人物,主张通过君主立宪制改革中国政治体制。

生平经历

早年求学

生于广东南海县一个官僚地主家庭,自幼接受传统儒学教育。

1879年接触西方文化,游历香港后思想转向革新。

1888年首次上书光绪帝请求变法未果,后创办“万木草堂”讲学,培养梁启超等弟子。

维新变法(1895-1898)

1895年联合梁启超发动“公车上书”,反对《马关条约》,提出变法主张。

1898年受光绪帝召见,推动“百日维新”,颁布新政措施(如废八股、设学堂)。

变法失败后流亡海外,组织保皇会反对慈禧政权。

流亡与晚年

1898-1913年间游历欧美、东南亚,宣扬立宪保皇,反对革命。

辛亥革命后回国,仍主张复辟帝制,支持张勋复辟(1917年)。

1927年病逝于青岛,葬于崂山。

主要思想与著作

思想主张

变法维新:主张学习西方政治制度,实行君主立宪。

托古改制:借孔子之名推行改革,著《孔子改制考》宣称儒家经典包含变革思想。

大同理想:在《大同书》中提出废除私有制、建立全球公政府的乌托邦构想。

代表著作

《新学伪经考》(1891):否定古文经学,为变法提供理论依据。

《孔子改制考》(1897):将孔子塑造为改革家。

《大同书》(成书于1902年后):描绘理想社会蓝图。

历史贡献与争议

贡献

推动中国近代思想启蒙,促进西方政治学说传播。

戊戌变法虽失败,但为后来的宪政改革和辛亥革命奠定基础。

争议

变法策略激进且脱离实际,未能团结实权派。

晚年保守,反对共和革命,被革命派视为“保皇党”。

家族与后世纪念

家族:女儿康同璧为近代著名女权活动家。

纪念:广州、青岛等地保留其故居;《康有为全集》收录其文稿。

相关评价

梁启超称其“先时之人物”,肯定其思想启蒙作用。

学术界评价两极:既有“改革先驱”之誉,亦有“空想保守”之批评。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 屈原(战国末期楚国诗人、政治家、思想家) 下一篇 张飞(三国时期蜀汉名将)