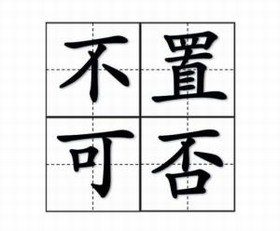

不置可否

成语释义

不置可否

不置可否不置可否(拼音:bù zhì kě fǒu)指不明确表态,既不说可以(肯定),也不说不可以(否定)。形容态度模棱两可,回避直接回答。

字面分解:“置”意为“表示、发表”;“可否”即“肯定或否定”。

出处与典故

最早来源:

该成语出自清代文学家李宝嘉的《官场现形记》第五十六回:“温钦差听了一笑,也不置可否。”语境分析:文中描写官员面对问题时故意不表态,体现官场圆滑之风。

相关文献:

在《史记·项羽本纪》中虽无直接记载,但类似“含糊其辞”的表述可追溯至古代政治外交场景。

语法与用法

词性:动词性短语,多作谓语、定语。

常见搭配:

“对……不置可否”

“某人只是不置可否地笑了笑”

例句:

记者追问政策细节,发言人始终不置可否。

他对双方争议不置可否,显得高深莫测。

近义词与反义词

近义词:

模棱两可、含糊其辞、未置可否、避而不答

反义词:

旗帜鲜明、斩钉截铁、直言不讳

使用场景与情感色彩

适用情境:

官场、职场中为避免立场冲突时的回避态度。

对敏感问题或不确定事项的谨慎回应。

感情色彩:

中性偏贬义,隐含对态度暧昧的批评,但少数场合体现策略性沉默。

文化与社会意义

官场文化映射:

成语反映中国传统社会中“明哲保身”的处世哲学,尤其在官僚体系中常见。现代应用:

当代外交辞令、商业谈判中仍可见类似表达,强调语言的艺术性。

英文翻译

英文对应短语:

Make no comment

Neither affirm nor deny

Be noncommittal

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。